Jüdisches Leben am Brühl

DER BRÜHL

Weltstraße der Pelze

Der Brühl ist seit Jahrhunderten eine belebte Geschäftsstraße im Zentrum Leipzigs. Im nördlichen Teil des Stadtzentrums, nahe des Hauptbahnhofs und innerhalb des Rings liegt der Brühl.

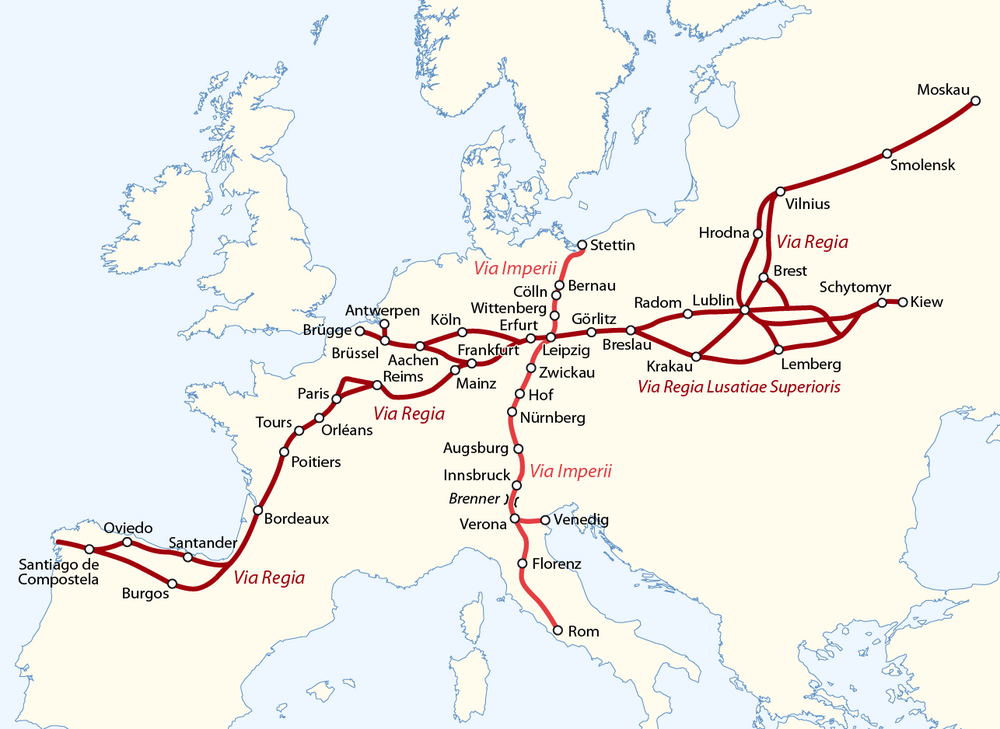

Entstanden ist er an der Kreuzung der mittelalterlichen Fernhandelsrouten Via Imperii (Nord-Süd) und Via Regia (Ost-West). Der Brühl liegt am nördlichen Rand der Altstadt, aber noch innerhalb der ehemaligen Stadtmauern.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war der Brühl, eine der ältesten Straßen in Leipzig, ein weltweit bedeutender Ort für den Pelz- und Rauchwarenhandel, an dem viele jüdische Familien beteiligt waren. Diese lebendige und bedeutende jüdische Gemeinde endete gewaltvoll in der Nazizeit.

Die Geschichte des jüdischen Lebens am Brühl wurde weitestgehend überschrieben und ist heute kaum noch sichtbar.

Im Gegensatz zu anderen Personen und Ereignissen, an die die Stadt Leipzig öffentlich erinnert (wie beispielsweise Richard Wagner), bleibt dieser Teil der Geschichte des Brühls weitgehend verborgen.

„Im 19. und 20. Jahrhundert bildete der Handel mit und die Veredlung von Pelztierfellen eine wirtschaftliche Einzigartigkeit in der Wahrnehmung Leipzigs. Bedeutend war der Anteil jüdischer Pelzhändler am Aufstieg Leipzigs zu einem internationalen Zentrum des Rauchwarenhandels“

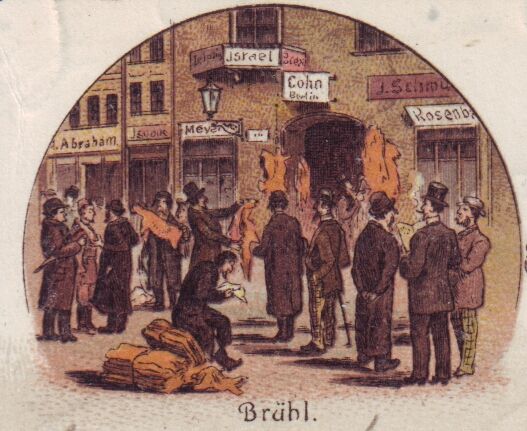

„In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich der Brühl zum Mittelpunkt des jüdischen Handelsverkehrs. Den unteren, östlichen Teil, nannten die Leipziger ,Judenbrühl‘.“

„Leipzig war bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts neben London und New York der wichtigste Welthandelsplatz für Rauchwaren, d.h. rohe und zugerichtete Felle von Pelztieren. Neben den Kontoren und Lagerhäusern für die kostbare Ware, die sich vor allem im Viertel um den Brühl konzentrierten, sind in der Stadt und in ihrem Umland aber auch an vielen anderen Stellen noch Spuren zu finden, die in vielfältiger Weise auf die einst große wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung dieses Gewerbes hinweisen“

Die Leipziger Messe

„Seit dem Jahr 1490 gab es jüdische Kaufleute auf den Messen. Das ist schriftlich nachgewiesen. Der Osten vom Brühl erhielt den Namen Judenbrühl. In den Jahren 1840 bis 1933 war Leipzig berühmt für den Pelzhandel.“

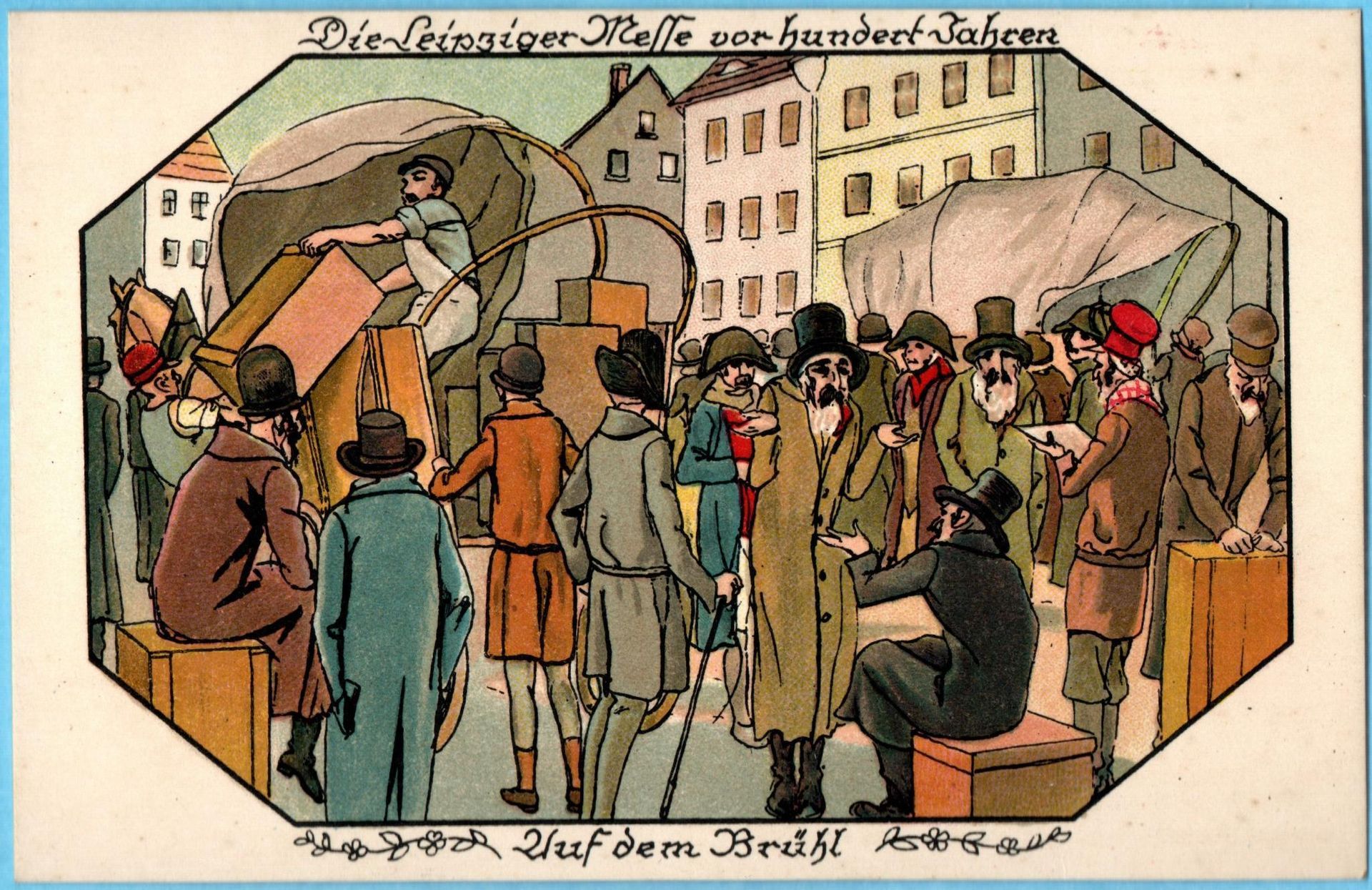

Christian G. H. Geißler: Messetreiben im Brühl, 1822

„Luthers Judenschriften blieben nicht ohne Resonanz in den deutschen Ländern. Gerade in Sachsen, dem Kernland der Reformation, verwehrten die Landesherren den Juden fast 200 Jahre lang das Recht auf Ansiedlung.

Die Herzöge Georg (1500−1539), Heinrich der Fromme (1539−1541) und August (1553−1586) waren bekannt dafür, dass sie ,harte Gegner der Juden‘ waren. Während ihrer Regierungszeit traten 1539 und 1556 Landesverordnungen in Kraft, die eine scharfe Überwachung der durchreisenden Juden vorsahen und die Niederlassung von Juden in Sachsen ausdrücklich verboten. […]

Die einzige Ausnahme bei diesen Verordnungen bildete der Besuch der Leipziger und Naumburger Messen. Für die Leipziger Messen sind beeindruckende Zahlen der ,Messefremden‘ für die Zeit von 1747 bis 1840 überliefert. Die Zahl der Messejuden stieg in jenen Jahrzehnten kontinuierlich an, obwohl ihre Bewegungsräume streng überwacht wurden.

Für die böhmischen und mährischen Juden galt zum Beispiel dass sie als Route nach Leipzig nur die Straße über Reitzenhain, Marienberg, Stollberg, Chemnitz, Penig und Borna benutzen durften. Das Geleitsamt befand sich in Chemnitz. Das ,Judengeleit‘ betrug einen Taler für jede Person, für Knechte oder sonstige Begleiter die Hälfte. Hinzu kam noch der Zoll auf die mitgeführten Waren. […]

Eine besondere Rolle spielten hierbei die Juden aus der Freien Handelsstadt Brody, die seit 1772 zu den wichtigsten Besuchern der Messen gehörten. So besuchte der Fellhändler Jacob Harmelin frühzeitig (um 1818) die Leipziger Messe. Sein Sohn Marcus baute in der Folgezeit die erste jüdische Rauchwarenhandlung in Leipzig auf, die über 100 Jahre Bestand haben sollte.“

Staatsministerium für Kultus (2021): Jüdisches Leben in Sachsen, S. 16f.

Während der mehrwöchigen Leipziger Messen kamen jüdische Händler:innen insbesondere aus Osteuropa und Russland, um ihre Pelze und Rauchwaren (noch unverarbeitete Tierfelle) am Brühl anzubieten.

Zwar waren sie als Geschäftspartner auf den Messen geschätzt, hatten aber diskriminierende Auflagen (bspw. Sonderabgaben, Stände abseits anderer Händler, keine Genehmigung innerhalb der Passagen – sondern nur auf der Straße). Zudem war es Jüdinnen und Juden lange Zeit verboten, sich in Leipzig anzusiedeln (vgl. Lucas Böhme [2022]: Vertreibung, Wiederansiedlung, Neubeginn: Die Geschichte der Juden in Leipzig war ein Wechselbad).

„In einem Reiseführer von 1930 wird der Brühl als eine der merkwürdigsten Geschäftsstraßen einer Großstadt beschrieben: ,Ein Pelzgeschäft liegt neben und über dem anderen, Lastauto nach Lastauto werden mit Pelzen beladen. Am sonderbarsten aber sind die Sitten …‘, eine davon war das Auf dem Brühl stehen. Gründe dafür gab es viele:

Geschäftsabschlüsse, Akquisition, Informationsaustausch oder einfach nur das Pflegen von sozialen Kontakten. Nicht nur mindestens ein Vertreter jeder Leipziger Rauchwarenhandlung fand sich täglich hier ein, auch Bevollmächtigte der Zurichtereien und Färbereien, Kürschnereien und der der Pelzkonfektion kamen um sich auf dem Laufenden zu halten.“ (Wikimedia)

Die Entwicklung der jüdischen Gemeinde in Leipzig

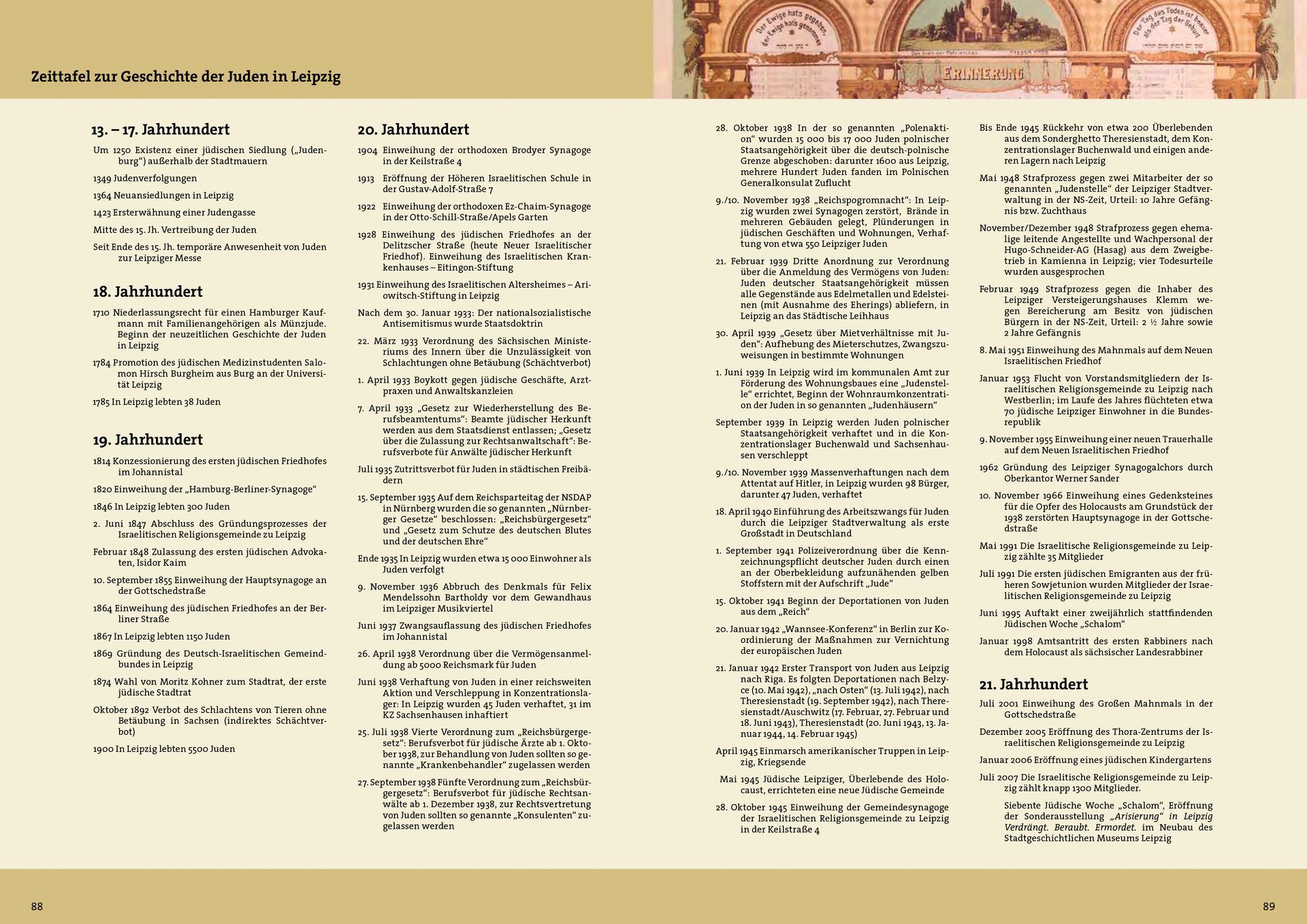

Zeittafel zur Geschichte der Jüdinnen und Juden in Leipzig, Quelle: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig

Lucas Böhme (2022): Vertreibung, Wiederansiedlung, Neubeginn: Die Geschichte der Juden in Leipzig war ein Wechselbad:

“Seit

1710, als sich der

Hamburger Jude Gerd Levi (1659–1739) mit seiner Familie hier niederlassen durfte [durch den sächsischen Kurfürsten August der Starke, Anm.], kam es ungeachtet antisemitischer und antijudaistischer Ressentiments von Geschäftsleuten und des Rats von Leipzig zu einer bescheidenen Neuansiedlung von Juden in der Stadt.”

„Die 1754 erteilte Niederlassungserlaubnis für Baruch Levi konnten auch Proteste der Leipziger Kaufmannschaft nicht verhindern. Diese beiden jüdischen Familien blieben für Jahrzehnte die einzigen in Leipzig. Um 1785 sind sechs jüdische Familien in Leipzig ansässig. Im 19. Jahrhundert nahm deren Zahl dann enorm zu; als bevorzugter Wohn- und Handelsplatz kristallisierte sich der Leipziger Brühl (Judenbrühl) heraus, der auch Inbegriff des Leipziger Pelzzentrums war.“

Staatsministerium für Kultus (2021): Jüdisches Leben in Sachsen, S. 19:

„Am 2. April 1849 wurde durch eine Einführungsverordnung zu den Grundrechten die Gleichstellung der sächsischen Juden verkündet. Damit wurde die individuelle rechtliche Gleichstellung der Juden im Königreich Sachsen endlich Wirklichkeit. Dennoch wurde die Praxis nicht geändert, die die Einwanderung von Juden nach Sachsen nahezu unterband. Für den Dresdner Historiker Helmut Eschwege lag dies aber auch an ‚der judenfeindlichen Einstellung der städtischen Bürger, ihrer Innungen, ihrer Kaufmannschaft und vor allem ihrer Kirche‘. […] Das Königreich Sachsen wurde am 18. August 1866 Mitglied des Norddeutschen Bundes. Nach einem Vorschlag der Staatsregierung wurde am 3. Dezember 1868 im Landtag ein Gesetz verabschiedet, das den Juden in Sachsen endlich die staats-bürgerliche Gleichberechtigung gewährte und auch die Genehmigung brachte, sich außerhalb von Dresden oder Leipzig ohne Auflagen anzusiedeln. Die wirtschaftliche Gleichberechtigung erfolgte mit der Gewerbeordnung von 1869. Die Beseitigung der letzten rechtlichen Beschränkungen zog sich noch bis zur Annahme des Bundesgesetzes vom 3. Juli 1869 hin, wonach alle aus der Verschiedenheit des religiösen Bekenntnisses hergeleiteten Rechtsbeschränkungen aufgehoben wurden. Mit diesem Gesetz, das mit der Reichsgründung 1871 für alle deutschen Länder Geltung erhielt, kam der Emanzipationsprozess in Deutschland zum formellen Abschluss.“

Israelitische Religionsgemeinde Leipzig:

“Die Bildung einer von der sächsischen Regierung anerkannten jüdischen Gemeinde war erst durch ein Gesetz von 1837 möglich geworden. […]

1871 lebten 1739 Jüdinnen und Juden in Leipzig. Bis 1910 stieg die Zahl der jüdischen Bewohner auf 9424 an. Diese Bevölkerungszunahme entstand vor allem durch die Zuwanderung von Juden aus Osteuropa, insbesondere aus dem Russischen Reich, Rumänien und dem zu Österreich gehörenden Galizien. […] Nach der Volkszählung 1925 gehörten der Israelitischen Religionsgemeinde 12 594 Menschen an. Damit stellte Leipzig die sechstgrößte jüdische Gemeinde in Deutschland. Fünfzig Prozent der in Sachsen lebenden Juden wohnten in Leipzig. […]

Als am 30. Januar 1933 die Nationalsozialisten an die Macht gelangten, rückte ihr weltanschaulicher Kern, der Antisemitismus, ins Zentrum ihrer Politik. Es begann mit einem Boykott gegen jüdische Geschäfte am 1. April 1933. Nach den „Nürnberger Rassengesetzen“ von 1935 wurden in Leipzig etwa 15 000 Frauen, Männer und Kinder als Juden verfolgt. Die Verfolgung kulminierte am 9./10. November 1938. Der November-Pogrom bildete die ,Katastrophe vor der Katastrophe‘.“

Am 28. Oktober 1938 fand die sogenannte „Polenaktion“ in Leipzig statt.

Mehr dazu: Deutschlandfunk Feature von Ute Lieschke: Ihr seid ausgewiesen! – Die „Polenaktion“ in Leipzig am 28. Oktober 1938, veröffentlicht am 24.10.2023, Manuskript des Features: DLF

Die Familie Lederberger

Aron Lederberger (*25.1.1892 in Krakau) betrieb gemeinsam mit seinem Bruder Feiwel eine Rauchwarenfirma am Brühl.

Verheiratet war er mit

Jetty Wanderer (*27.1.1894 in Leipzig). Das Paar hatte drei Kinder:

Ester (*1919),

Salomon (*1922) und

Rosa (*1928).

"Im Juli 1936 konnte Esther nach Palästina auswandern. Ein Foto belegt, dass die Eltern zur Hochzeit ihrer Tochter in Palästina zu Gast waren (etwa 1937/38), anschließend aber wieder nach Deutschland zurückgefahren sind.

Als am 28.10.1938 viele Menschen mit einem polnischen Pass über die Grenze nach Polen abgeschoben wurden, gehörte auch die Familie Lederberger dazu.

Von Krakau aus versuchte Aron mit Hilfe seines noch in Leipzig lebenden Bruders Isaak, die Geschäfte seiner Firma zu organisieren. Im Juli 1939 kam er noch einmal für einen Monat nach Leipzig zurück, um seine Firma endgültig abzuwickeln. Im Jahr 1944 wurden Aron (52 Jahre) und Jetty Lederberger (50 Jahre) im Vernichtungslager Bełźec ermordet. Rosa Lederberger (16 Jahre) kam im KZ Bergen-Belsen ums Leben.

Salomon Lederberger konnte sich mit anderen jüdischen Gefangenen im besetzten Polen verstecken und überlebte.

Im Juli 1945 schreibt Salomon an seine Schwester Esther in Israel:

„[…] Deine Freude, dass ich noch lebe, wird aufgehen in der Trauer, dass ich allein nur geblieben bin. Aber wenn Du die Verhältnisse in Polen während der deutschen Herrschaft kennen würdest […], so wirst Du Dich nicht wundern über die Tatsache, dass unsere lieben Eltern und die liebe Rosi nicht leben, sondern darüber, wieso es mir geglückt ist, am Leben zu bleiben. […] Als ich aus dem Versteck heraus kam, war ich sehr krank und schwach. Kein Wunder: 28 Monate im Finstern liegen oder sitzen (aufstehen unmöglich) ohne ausreichendes Essen, ohne Wasser, auf der nackten Erde, Sommer und Winter in draußen, ohne die Möglichkeit die Wäsche zu wechseln und dich zu waschen, in ständigem Todesschreck und in schrecklichen seelischen Leiden! […]“

Israelitische Religionsgemeinde Leipzig:

„Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges verschärften die Nationalsozialisten die Verfolgung drastisch. Im April 1940 führte die Stadt Leipzig als erste deutsche Großstadt einen uneingeschränkten Arbeitszwang für Juden ein. Im Jahr zuvor wurde eine kommunale „Judenstelle“ geschaffen, die die jüdischen Verfolgten in sogenannten „Judenhäusern“ zusammendrängte, und die auch an der Durchführung der „Judentransporte“ aus Leipzig beteiligt war. Mitte Oktober 1941 hatte der NS-Staat die Deportation der Juden systematisch begonnen. Zuvor war eine Polizeiverordnung erlassen worden, die vorschrieb, dass sich die jüdischen Verfolgten durch den sogenannten „Judenstern“ äußerlich kennzeichneten.

Am 21. Januar 1942 erfolgte der erste Transport von Juden aus Leipzig nach Riga. Am 14. Februar 1945 erfolgte der letzte Transport in das Konzentrationslager Theresienstadt. In diesem Zeitraum wurden etwa 2000 jüdische Verfolgte aus Leipzig deportiert. Deutlich höher ist aber die Zahl der Ermordeten: zwischen 6000 und 8000.”

Ephraim Carlebach Stiftung Leipzig:

„In den 1920er Jahren gab es in Leipzig weit über einhundert jüdische Stiftungen und Vereine. 17 Synagogen, liberale wie orthodoxe, zeugten zudem von der Vielfalt jüdischen Lebens in der Stadt. Über 80 Prozent der Gemeindemitgliedschaft war osteuropäischer Herkunft. Juden lebten hier weitgehend assimiliert: als Freunde, Bekannte, Kollegen, Nachbarn – als Leipziger, bis sie all das beinahe über Nacht nach 1933 nicht mehr sein durften.“

„Nur 24 Leipziger Juden haben den Holocaust in der Stadt überlebt – knapp 200 kehrten aus Konzentrationslagern hierher zurück.“

Von einst 17 Synagogen gibt es heute noch eine.

1991: 34 ältere Gemeindemitglieder

“Mit 1.272 Mitgliedern ist die Leipziger Gemeinde heute wieder die größte unter den drei sächsischen.”

Weiterlesen:

- Leo Back Institute – New York | Berlin for the Study of German-Jewish History and Culture

- Ausstellung: In our midst. Facets of Jewish Life in Leipzig in the Modern Era des Leo Baeck Institute

- Stadtgschichtliches Museum Leipzig: Spuren jüdischen Lebens in Leipzig

- Israelitische ReligionsgemeindeLeipzig

- Ephraim CarlebachStiftung Leipzig

- jewish places

- Nora Pester (2023): Jüdisches Leipzig: Menschen – Orte – Geschichte.

- Bernd-Lutz Lange und Andrea Lorz (2016): Jüdische Spuren in Leipzig

- Jens Schubert (2003): DiePelzgewerbehäuser in der Leipziger Innenstadt (Magisterarbeit)

- Steffen Held: Die Leipziger Stadtverwaltung und die Deportation der Juden im NS-Staat

- Lucas Böhme (2022): Vertreibung, Wiederansiedlung, Neubeginn: Die Geschichte der Juden in Leipzig war ein Wechselbad

- Jüdische Gemeinden

- Ute Lieschke (Deutschlandfunk Feature): Ihr seid ausgewiesen! – Die „Polenaktion“ in Leipzig am 28. Oktober 1938, veröffentlicht am 24.10.2023, Manuskript des Features: DLF

- Andreas Dix: Ausgewählte historische Standorte des Rauchwarengewerbes, Landschaften in Deutschland Online: Ausgewählte historische Standorte des Rauchwarengewerbes

- Staatsministerium für Kultus (2021): Jüdisches Leben in Sachsen

- Leipzig Lexikon: Der Brühl

- Wikipedia-Einträge zum Pelzhandelszentrum Leipziger Brühl, zu Rauchwaren (noch nicht zu Pelz verarbeitete Tierfelle) und dem Beruf der Kürschner:innen (Handwerker:innen, die Tierfelle zu Pelzbekleidung und anderen Pelzprodukten verarbeiten)