Menschen und Geschäfte

Der Pelzhandel am Brühl

Der Brühl ist damals wie heute eine der wichtigsten Geschäfts- und Handelsstraßen in Leipzig, liegt er doch genau am Schnittpunkt der mittelalterlichen Handelsstraßen Via Regia und Via Imperii. Er befindet sich innerhalb des heutigen Stadtrings, der zum größten Teil entlang der ehemalige äußeren Stadtmauer verläuft.

Am nördlichen Ende der Innenstadt gelegen, siedelten sich hier hier im Laufe des 19. Jahrhundert jüdische Pelzhändler:innen an. Leipzig war und ist bekannt als Buch- und Messestadt, aber eben auch als Weltstadt des Pelzhandels. Viele der Rauchwaren- und Pelzgeschäfte am Brühl wurden von Jüdinnen und Juden betrieben. Bekannt waren vor allem Namen wie Chaim Eitingon, Max Ariowitsch oder die Familien Harmelin und Fränkel. Der Pelzhandel stellte für die Stadt eine wichtige Einkommens- und Prestigequelle dar: "Vor dem 1. Weltkrieg waren Leipziger Händler mit fast 35 Prozent am Weltpelzhandel beteiligt" (Leipzig Lese: Zur Geschichte der Blechbüchse in Leipzig).

Mit dem Nationalsozialismus fand auch das florierende jüdische Leben am Leipziger Brühl ein Ende; Jüdinnen und Juden mussten fliehen, wurden deportiert und ermordet, ihre Geschäfte liquidiert oder arisiert. So geschah es beispielsweise auch mit dem Kaufhaus Brühl, welches 1936 in die Hände von Rudolf Knoop fiel, der weithin sichtbar seinen Namen als Schriftzug auf dem Dach des Kaufhauses installieren ließ.

Im Dezember 1943 brannten viele Gebäude des Brühls in Folge des Bombenangriffs in der Nacht vom 3. auf den 4. Dezember ab.

Nach dem Zweiten Weltkrieg versuchte die DDR wieder an die ehemaligen Erfolge des Pelzgeschäfts anzuknüpfen, was aber nie gelang. Heute ist die jüdische Geschichte des Leipziger Pelzhandels nahezu vergessen.

Brühl 1

Kaufhaus Brühl

Am 3. Oktober 1908 wird das Kaufhaus am Brühl eröffnet (Warenhauskette Messow & Waldschmidt der Schweizer Inhaber Paul Messow und Victor Waldschmidt). Geschäftsführer: Heinrich Hirschfeld und Walter Riess.

Das heutige Shoppingcenter "Höfe am Brühl" umfasst die ehemaligen ungeraden Hausnummern Brühl 1 bis 39.

Brühl 2

Familie Rafe

14 Stolpersteine

an der sog. Hainspitze (Hainstr. 31 / Brühl 2) erinnern an Familie Rafe.

Universität Leipzig: Leipzig gestern und heute (Brühl):

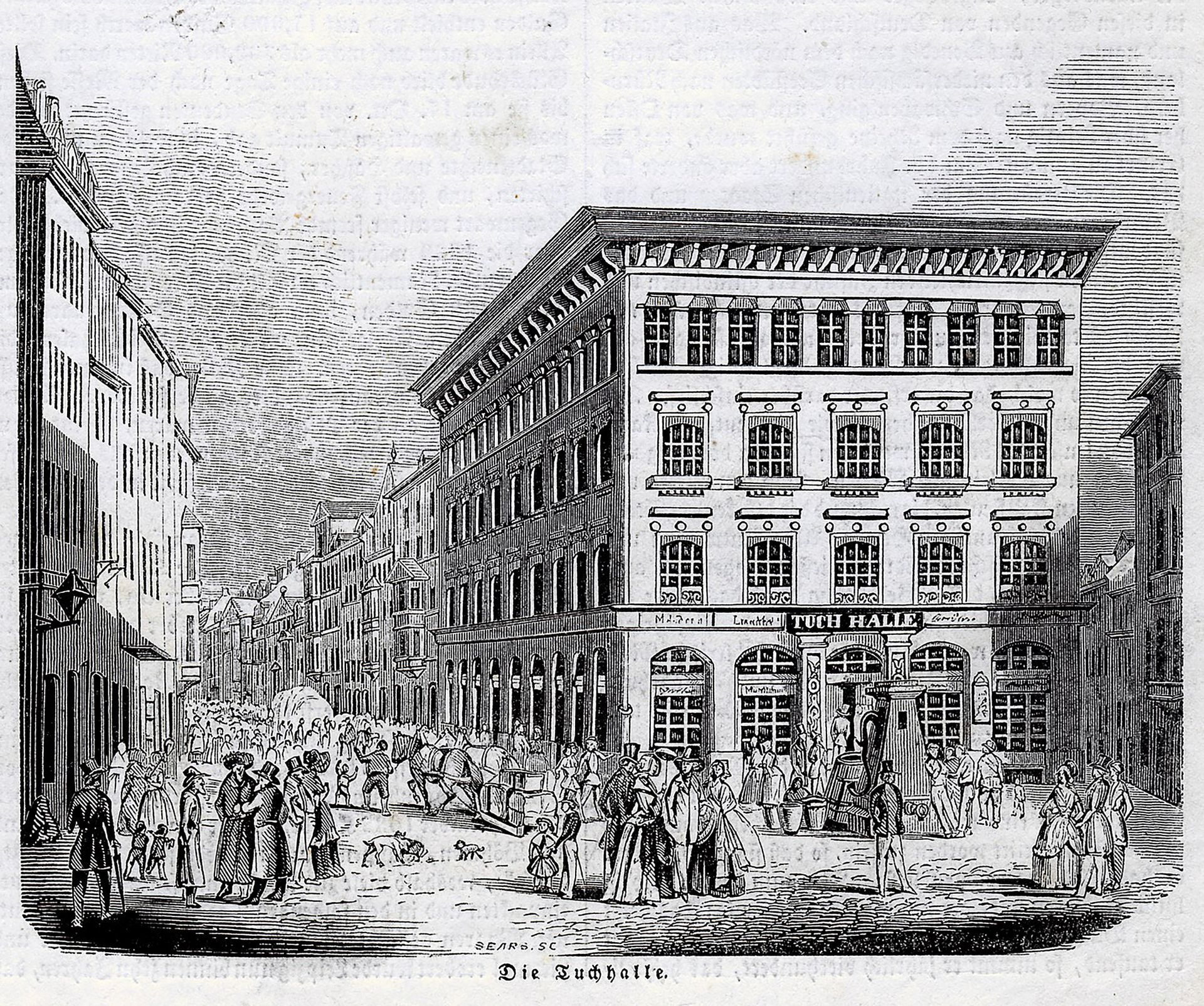

„An der Kreuzung Brühl (ehemalige Via Regia) und Hainstraße (ehemalige Via Imperii) wurde 1837 die Große Tuchhalle der Leipziger Stoffhändler errichtet. Der Architekt war Eduard Pötzsch, einer der berühmten Baumeister der Stadt. Im Mittelalter standen an dieser Stelle die Gaststätten „Goldene Gans“ und „Schwarzer Bär“. Die Tuchhallen wurden 1943 durch Bombenangriffe zerstört.“

Abbildung: Große Tuchhalle am Brühl/Hainstraße/Große Fleischergasse, 1844, Wikipedia

Brühl 3

Geburtshaus Richard Wagners

Der „Gasthof Roter und Weißer Löwe“ am Brühl 3 war das Geburtshaus Richard Wagners (1813-1883) und wurde seit 1882 auch nach ihm benannt. Dieses Haus wurde 1886 wegen Baufälligkeit abgerissen. Der nachfolgende Bau am Brühl 3 wurde im Zuge der Erweiterung des Kaufhauses Brühl 1914 abgerissen.

Brühl 7-9

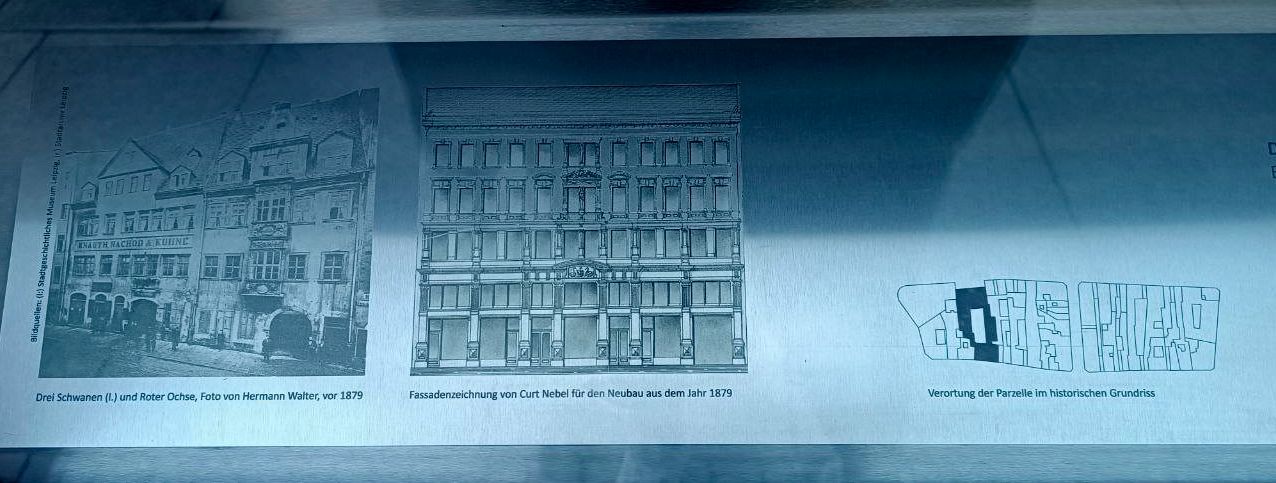

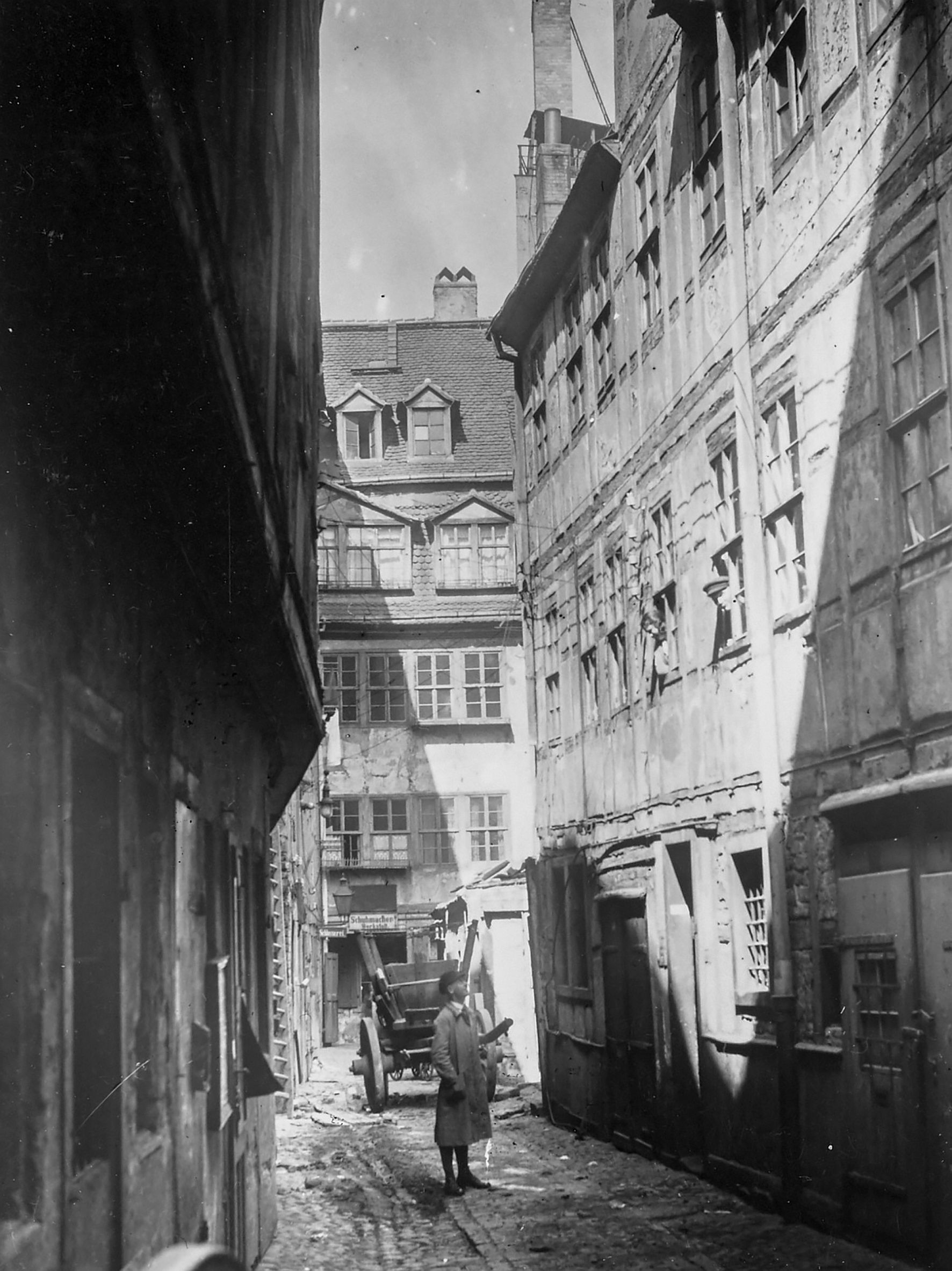

Jüdisches Bankhaus Knauth, Nachod & Kühne (im Haus „Zu den drey Schwanen“), etwa 1870

Seit 1878 Nr. 7/9 (vorher Nr. 84/85): Hier standen die Häuser „Zum weißen Schwan“, später „Zu den drey Schwanen“ (links, Brühl 7) und „Zum roten Ochsen“ (Brühl 9). Im Haus „Zu den drey Schwanen“ fanden ab 1743 die „Großen Konzerte“ statt, Vorläufer der späteren Gewandhaus-Konzerte.

Beide Häuser wurden 1879 abgerissen.

Heute wird in Vitrinen, die in die Schaufensterfront der "Höfe am Brühl" eingelassen sind, lediglich der Geschichte des Gewandhauses zu Leipzig gedacht: den „Großen Konzerten“, die ab 1743 im Haus „Zu den drey Schwanen“ stattfanden.

Das in der Vitrine abgebildete Foto ist das gleiche wie oben. Es zeigt gut lesbar die Namen Knauth, Nachod & Kühne. Dennoch finden dieses bedeutende Bankhaus und sein jüdischer Teilhaber

Jacob Nachod keine Erwähnung.

Familie Nachod

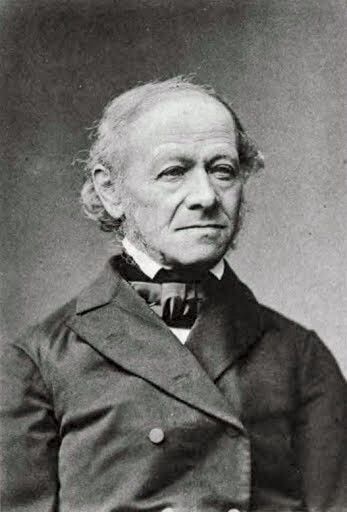

Jacob Nachod

(1814 in Dresden - 1882 in Leipzig)

Kaufmann, Kommunalpolitiker, Stifter und Mitbegründer der Israelitischen Religionsgemeinde zu Leipzig

Jacob Nachod zog 1830 nach Leipzig und arbeitete für das Bankhaus Meyer & Co.

1839 wurde er Partner im Handelshaus Knaut & Storrow in Leipzig und machte dort in kurzer Zeit Karriere. "1852 wird er Mitbegründer und -inhaber des Bankhauses ,Knauth, Nachod und Kühne‘. Die Stadt verleiht ihm den Titel ,Kommerzienrat‘. N. unterstützt sofort nach seiner Ankunft den mühevollen Gründungsprozess der Israelitischen Religionsgemeinde zu Leipzig (IRGL)" (Alter Israelitischer Friedhof).

Jacob Nachod gründete 1844 die

Gesellschaft der Freunde in Leipzig. Aus ihr ging 1846 die

Israelitische Religionsgemeinschaft Leipzig hervor, in deren Leitung er bis zu seinem Tod tätig war.

Er war auch Mitbegründer des Deutsch-Israelitischen Gemein-debunds (DIGB, Vorläufer des Zentralrats der Juden in Deutschland) und von 1873 bis 1882 dessen Präsident.

Daneben war er der Begründer zahlreicher jüdischer und interkonfessioneller Stiftungen. Jacob Nachod hatte das sächsische Bürgerrecht seit 1852 und war der erste jüdische Stadtverordnete in Leipzig.

“Der Deutsch-Israelitische Gemeindebund war der erste große jüdische Dachverband, dessen Wirkungskreis ganz Deutschland erfasste. Er konstituierte sich als weltliche jüdische Gemeindeorganisation anlässlich der ersten Israelitischen Synode in Leipzig (29. Juni bis 4. Juli 1869), zu der sich Rabbiner, Wissenschaftler und führende Laien aus sechzig vorwiegend dem Reformjudentum zugehörigen Gemeinden Deutschlands, Österreichs und anderer Länder Europas und Amerikas versammelt hatten.

Die Gründungsversammlung bezeichnete den Kampf für die rechtliche Gleichstellung der Juden als Hauptaufgabe der Vereinigung” (Deutsch-Israelitische Gemeindebund).

Friedrich Nachod (1853–1911)

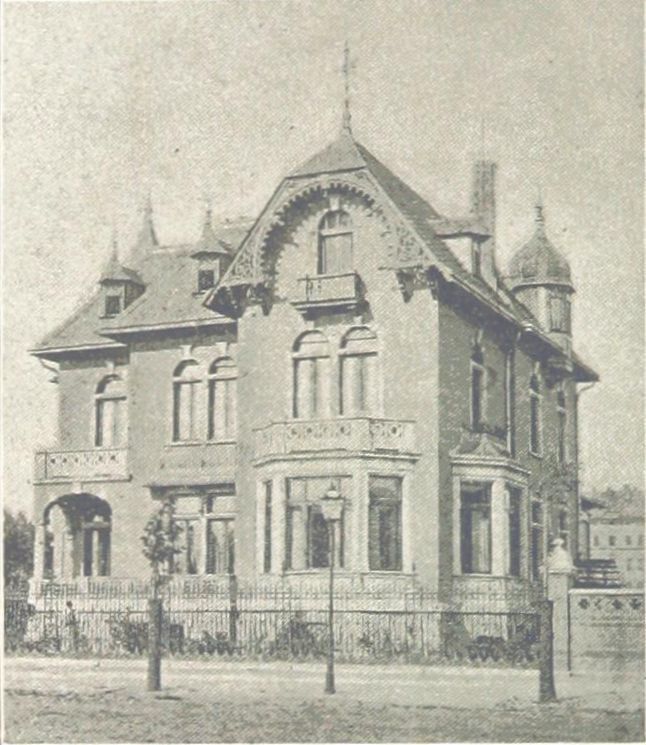

Villa Konsul F. Nachod, Leipzig

Der Sohn Jacob Nachods, Konsul Friedrich Nachod, ließ eine Villa in der Carl-Tauchnitz-Straße 27 (bei Wikipedia gibt es auch die Angabe der Hausnummer 43; heute: Karl-Tauchnitz-Straße), nach Entwürfen des Architekten Max Pommer 1889–1890, erbauen. Die Villa wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört.

Jacob und Friedrich Nachod waren beide als Vizekonsuln der USA in Leipzig tätig.

Quelle: Wikipedia

Architektur in Leipzig

Hans Nachod

(1885 in Leipzig – 1958 in New York)

deutscher Klassischer Archäologe, Kunstkritiker, Übersetzer und Renaissance-Forscher

„Obwohl schon vor 1908 zum evangelisch-lutherischen Glauben konvertiert, galt Nachod nach 1933 als ,Jude‘. Er wurde Mitglied im ,Paulus-Bund. Vereinigung nichtarischer Christen‘. Nachdem sein Haus [Anm. die Villa der Familie Nachod in der Karl-Tauchnitz-Straße 27] in der Pogromnacht 1938 überfallen wurde, zog die Familie in die dritte Etage der Mozartstraße 7.

Am 27. März 1939 emigrierte Nachod mit seiner Familie aus Leipzig zuerst nach Holland. Sein Vermögen wurde im April 1939 nach Abzug von 25 Prozent Reichsfluchtsteuer und der Judenvermögensabgabe bei der Bank Knauth, Nachod & Kühne eingefroren. 1941 floh er weiter nach New York. Dort war er 1941 an der Columbia University tätig. Von 1945 bis zu seinem Tod 1958 war Nachod Mitarbeiter des New Yorker Buchantiquars Hans Peter Kraus“ (Wikipedia Hans Nachod).

Weiterlesen:

- Alter Israelitischer Friedhof

- Israelitische Religionsgemeinschaft Leipzig

- Wikipedia-Einträge zu , dem

Jacob Nachod, dem

Deutsch-Israelitische Gemeindebund und

Hans Nachod

Brühl 11

(heute: zwischen Brühl 5B und 7A)

Familie Herzberg

Josef und Paula Pessel Herzberg, Malka und Bernhard Herzberg

Stolpersteine-Guide zu Familie Herzberg:

Josef Herzberg (1870 in Kurowice – 1942 in Brüssel) und seine Ehefrau Paula (geb. Kümmelheim, 1871 in Drohobycz – 1951 in Israel) hatten neun Kinder. Alle arbeiteten in der Pelz- und Rauchwarenbranche.

Kinder von Josef und Paula Herzerg:

- Julius Herzberg (1897 - Flucht nach England)

- Bernhard Herzberg (1905 in Leipzig - 1944 ermordet im Vernichtungslager Kulmhof/Chełmno)

- Max Herzberg (1909 in Leipzig - 1942/43 ermordet in Auschwitz)

Die Schwiegertochter Malka Herzberg (geborene Henzinski; 1909 in Klwow - 1942 ermordet im Ghetto Litzmannstadt) – war mit Bernhard Herzberg verheiratet. Sie waren Arbeitskolleg:innen und heirateten 1937 in Leipzig. Malka Herzberg musste am 28. Oktober 1938 (sog. "Polenaktion") Leipzig verlassen. Bernhard Herzberg versuchte vergeblich, seine Frau nach Leipzig zurückzuholen:

In einem „Antrag auf Erteilung einer neuen Aufenthaltserlaubnis“ vom 6.12.1938 schrieb er:

„Als Begründung hierfür gebe ich an, daß wir gemeinsam unsere Auswanderung nach Übersee durchführen wollen und das wir die Möglichkeit hierzu nicht haben, solange wir getrennt sind. Wenn ich allein auswandere, bin ich nie in der Lage, meine Frau nachkommen zu lassen und wäre unsere Ehe dann für immer auseinander gerissen.“

„Nachdem eine eigene Flucht und Ausreise in die USA nicht gelingen sollte, verhalfen Bernhard und sein Bruder Max (Jg. 1909) den Eltern zur Flucht nach Belgien kurz nach Kriegsausbruch im September 1939. Max ging mit seiner jungen Familie weiter nach Frankreich. Aus Sorge um die Eltern kehrte er wenig später nach Belgien zurück. Die 4-köpfige Familie wurde 1942/43 in Auschwitz ermordet.“

„Nachdem Bernhard seinen Eltern zur Flucht nach Brüssel geholfen hatte, flüchtete er weiter nach Polen zu seiner Frau. Im Dezember 1940 wurde er in das Ghetto Litzmannstadt eingewiesen, wo sich Malka wahrscheinlich schon befand. Malka Herzberg (31 Jahre) kam dort 1942 ums Leben. Bernhard Herzberg (39 Jahre) wurde am 3. Juli 1944 aus dem Ghetto in das Vernichtungslager Kulmhof deportiert und ermordet.“

„Die Eltern Josef und Paula Herzberg kamen aus Belgien nicht mehr weg. Josef Herzberg (71 Jahre) starb laut einem Auszug aus dem Sterberegister der Stadt Brüssel in der rue Bodeghem 62 am 13. Juli 1942. Paula Pessel Herzberg überlebte den Krieg in Belgien. Nach 1945 fand sie ihre verbliebenen Kinder in der Schweiz, den USA, England und Palästina. Sie starb 1951 in Israel.“

Stolperstein

Tschaikowskistr. 25:

Sophie und Salomon Kaplan, Cäcilie, Julius und Gabrielle Herzberg

„Sophie Mannheim (geb. am 1.8.1879 in Moskau) und Salomon Kaplan (geb. am 10.3.1862) heirateten 1898 in Leipzig. Ihre Tochter Cäcilie wurde am 4. November 1906 in Leipzig geboren. Im Dezember 1927 heiratete sie Julius Herzberg, der am 28. Mai 1897 in Leipzig geboren wurde. Am 11. Oktober 1928 kam ihre Tochter Gabrielle in Leipzig zur Welt.

Über das Leben der Eheleute Kaplan ist nicht viel bekannt. Salomon Kaplan starb am 10. März 1937. Er wurde auf dem Neuen Israelitischen Friedhof begraben. Seiner Frau Sophie gelang 1940 noch die Flucht in die USA.

Spätestens nach der sog. „Polenaktion“ am 28. Oktober 1938 forcierten Cäcilie und Julius Herzberg ihre Bemühungen zur Flucht. Von Cäcilies Bruder Alfred gewarnt entkamen sie an diesem Tag der Abschiebung durch die Gestapo. Immer wieder stellte Julius Herzberg Anträge zur Verlängerung des Aufenthalts in Leipzig, denn mit einem polnischen Pass war er und seine Familie permanent von Abschiebung bedroht. Ihm gelang es im Juni 1939 für sich und seine Frau, eine Arbeitserlaubnis (Permit) für eine „Haushaltstellung“ in Nord-Wales zu bekommen. Doch die Einreiseerlaubnis ließ auf sich warten. Zeitgleich bemühte sich Julius um die nötigen Papiere für seine Tochter Gabrielle, die durch einen Kindertransport nach England die Möglichkeit zur Rettung hatte. Im Juli 1939 verließ Gabrielle mit einem Kindertransport Deutschland, eine Woche später, am 25. Juli 1939, konnten ihre Eltern nach England folgen.“

Brühl 15

Quelle: Deutsche Fotothek

Weiterlesen:

- Uni Leipzig: Leipzig gestern und heute: Der Brühl

- Leipzig Lese: Ursula Brekle: Zur Geschichte der Blechbüchse in Leipzig

- Bürgerinitiative Kaufhaus Brühl: Historie

- LVZ: Leipzigs „Blechbüchse“ wird 50

- Wikipedia: Brühl (Leipzig)

- Stolpersteine-Guide: Leipzig

- Leipzig-Lese: Ursula Brekle: Höfe am Brühl